米「特A」減 猛暑響く コシ苦戦、耐性品種躍進 22年産食味ランク

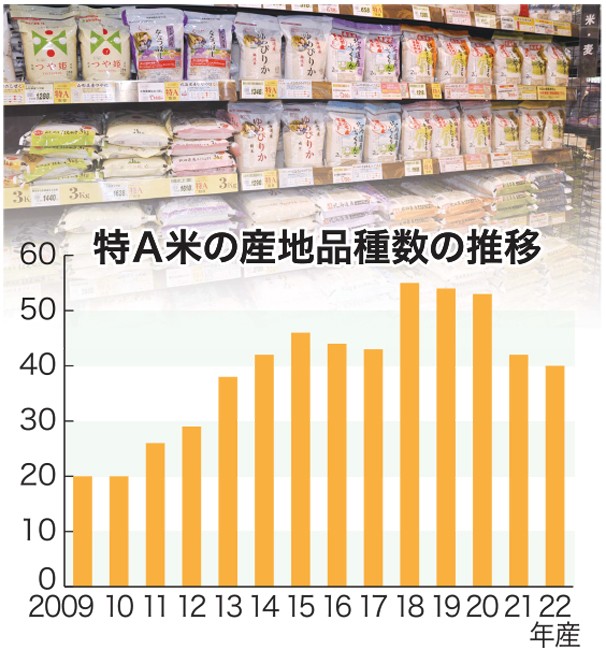

日本穀物検定協会(穀検)は28日、2022年産米の食味ランキングを発表した。対象の152産地品種のうち、最高位の「特A」に格付けされたのは40。低迷した前年からさらに2減った。登熟期の猛暑や天候不順が影響したとみられる。「コシヒカリ」の苦戦が広がった一方、高温耐性品種では「にこまる」が特A数を倍増させるなど存在感を示した。 全ランキングはこちら ランキングは今回で52回目。44道府県の152産地品種を対象とした。 前年は登熟期の天候不順などが影響し、5段階評価で最高位の特Aは11減と大幅減となったが、22年産はこれをさらに下回った。全国的な猛暑に加え、台風や線状降水帯の発生による日照不足も影響したとみられる。 特Aに格上げされたのは9産地品種。高温耐性のある品種では、長崎と愛媛の「にこまる」や香川「おいでまい」の他、福井「いちほまれ」が特Aに返り咲いた。鳥取「星空舞」は初めて特Aを獲得した。 この他、北海道「ゆめぴりか」と山形「つや姫」が特Aの連続記録を伸ばした。 特AからAに格下げされたのは12産地品種。「コシヒカリ」の苦戦が顕著で、7産地品種を占めた。穀検は「コシヒカリは比較的丈が長く、倒伏などの影響があった」と分析する。 秋田「あきたこまち」、宮城・岩手「ひとめぼれ」といった品種は近年、連続して特A評価を得られていない。関東や北陸、近畿では特Aがゼロの産地もあった。 参考品種では、秋田県期待の新品種「サキホコレ」や、23年から全国デビューを予定している青森「はれわたり」が特Aを獲得した。 あわせて読みたい 高温下 品種特性を発揮 「にこまる」存在感 22年産米食味ランキング 引用:https://www.agrinews.co.jp/news/index/140074